Anos 1970: Amor Livre.

Andamos para trás em matéria de liberdade sexual

Amor Encarcerado: Se alguém me dissesse, em 1975, que quarenta anos depois eu estaria respondendo perguntas de amor e sexo no rádio e na TV e, em vez do amor livre e da liberdade sexual que eu imaginava então, veria jovens inseguros e se debatendo num mar de preconceitos, juro, eu não acreditaria.

Nos anos 1970, todos cantariam a música dos Doces Bárbaros (Caetano, Gil, Gal e Bethânia): “O seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar.” Todos cantariam, mas poucos, como nós, se atreviam a pôr os versos em prática.

No entanto, naquele tempo, eu acreditava que as gerações que nos sucederiam estariam livres dos preconceitos que a juventude supostamente revolucionária da década de 60 ainda trazia dentro de si e aos quais, conscientemente, tentava combater.

Marco Antonio e as Praias

MEMÓRIA DE ISABEL FOMM DE VASCONCELLOS

* nomes próprios com asteriscos não são os verdadeiros nomes das pessoas

CASA NA PRAIA

Cá, confundindo, misturada,

Por confusa, cansada,

Ao barulho do mar,

o barulho dos carros

E ao barulho de mim,

os teus passos na escada.

1974 05 30

Foi uma noite dessas. Sonhei com o Marco Antonio, meu primeiro marido. Eu caminhava ao lado de um grande muro e sabia que iria encontrá-lo logo ali adiante. Meu coração se encheu de alegria e ternura por ele e nos abraçamos carinhosamente.

No sonho, esse carinho foi uma surpresa para mim, sempre penso nele como algo há muito passado, algo enterrado, que me é indiferente ter ou não perdido... Na verdade, o Marco jamais foi uma perda. Ele continuou comigo, mesmo depois que nos desquitamos (no país da ditadura ainda não existia divórcio). Passou férias na minha casa na Bahia, em 1974, para espanto dos meus namorados de lá, o amado João* e o controverso Celso*, duas figuras diametralmente opostas.

Sonho invertido

Meu irmão Alvan era diretor de programação na TV Aratu, afiliada da Globo, em Salvador. Por isso, eu, paulista e branquela, arrumei um emprego na maior agência de propaganda do nordeste e fui tentar o sonho inverso da mudança de cidade. Enquanto os baianos desembarcavam aos baldes em Sampa, eu queria viver na morenice de Caetano Veloso e na utopia de Jorge Amado, embora não tenha sido bem isso que encontrei.

Estava morando em Salvador há poucos meses quando conheci João, que também mudara de cidade por força do trabalho. Mas eu já namorava Celso, quando me envolvi com João.

No centro e à esquerda

João era um paulista meio endinheirado que estava fazendo carreira como executivo de multinacional. Poderia ser considerado, pelos esquerdinhas, como um “contente da ditadura” mas era um cara maravilhoso. Ele me amava e eu a ele, mas eu nunca seria a esposa pra um cara como ele, só a amante. Eu tinha minhas próprias pernas, jamais me submeteria a ser apenas a sombra de um sujeito de sucesso e nem era objetivo meu, na vida, capitanear jantares onde as pessoas se reuniam por interesse e mais nada. Queria “a alegria de conviver”, tinha aprendido isso com meus pais, em nossa velha casa da Antônio das Chagas, da qual todos, que a frequentavam, tem as melhores lembranças. Bom, João sabia de tudo isso e eu também.

Já o Celso era o oposto de João. Poeta, publicitário por sobrevivência, crítico do sistema, esquerda radical, havia sido preso em São Paulo, embora fosse baiano, e passara dois anos num presídio político. Eu o amava também.

Os dois, quando se encontravam por acaso, em minha casa – janelas abertas para o mar – da Praia da Pituba, fingiam um não saber do outro.

Hoje, Celso chamaria João de “coxinha” e João chamaria Celso de “mortadela”. Ambos se ofenderiam e provavelmente me diriam: “ou eu ou ele!”.

Mas, naquele tempo, havia mais amor, mais tolerância e muito melhor era a educação social.

Éramos todos Charlies

Geralmente havia amigos à noite em casa, para fumar um baseado, jogar conversa fora, falar de música e política. Maria*, namorada e depois esposa do publicitário Salatiel*, fora morar comigo e passamos a dividir a casa. Eram os amigos dela, os meus amigos, os nossos amigos em comum. Festa sempre. Éramos jovens, contra a ditadura, éramos Charlies, pela liberdade de expressão, vivendo sob a mão de ferro muito burra dos censores que pipocavam nas redações, inclusive as publicitárias. Recebíamos gente de fora do país também. A irmã de Maria passou uma semana em nossa casa com um americano engraçadíssimo e outro americano, Nicholas, foi nosso hóspede por um mês.

Nicholas, o “viajero”

Uma noite bateram na porta, atendi, era um garoto louríssimo com uma mochila (ainda não era moda) nas costas. Ele me disse, numa mistura de inglês e portunhol, que era um “viajero” (hoje seria mochileiro) e que, no bar da esquina, ficara sabendo que ali moravam duas moças, uma de “Sáo Páolo” e outra do “Mainas”, sozinhas. Então ele imaginara que talvez pudesse se hospedar conosco e, em troca, nos prestar pequenos serviços, como consertar as janelas ou telhados. Aceitei na hora. Com aquela maresia louca que vinha do Oceano Atlântico (nós estávamos defronte ao mar aberto, no início da orla de Salvador, caminho beira mar para Itapoan), tudo enferrujava muito depressa (inclusive meu fuska). Nossa casa não era pequena. Tinha três enormes janelas abertas para o mar, a sala no meio, um quarto de cada lado e, nos fundos, quintal, cozinha, banheiros e um pequeno terceiro quarto onde Nicholas se instalou.

Na primavera daquele ano, meus pais, Wanda e Velho Vasco, foram passar uns dias de férias na Bahia. Ficaram hospedados, como sempre, no lindo apartamento que meu irmão Alvan tinha na Barra. Uma noite, Maria e eu organizamos, com a preciosa ajuda de Rosália (1), nossa fiel escudeira, um jantar self service para recebe-los em nossa casa. Convidamos alguns amigos, principalmente os interessados em cinema, para conhecer a dupla, ou seja, meus pais. Depois do jantar, uma roda se formou na sala e um baseado corria de mão em mão. Quando chegou na minha mãe, ela, elegantíssima: “Obrigada, eu não fumo” e o meu pai: “Obrigado, mas cigarro prefiro um dos meus...”. De repente percebo que meu pai e Nicholas tinham se ajeitado junto à janela e estavam no mais animado dos papos. Descobri depois que o pai do Nicholas era câmera nos estúdios da MGM, em Hollywood. Só podia mesmo se entusiasmar, o filho, ao conhecer um gênio cinematográfico, como meu pai, pioneiro em terras tupiniquins(2)e que, ainda por cima, tinha dirigido o departamento de Cinema do Consulado Americano em São Paulo nos anos 1940 e, por isso, falava um inglês bem mais fluente do que nós. "Não acontece a uma pessoa o que ela merece, mas sim o que se lhe assemelha”, já diria Poincaré.

A Volta do Ex Marido

Foi nesse contexto que, mais pro final do ano, eu vejo entrar pelo meu portão da garagem, um conhecido Chevette cor de coral. Pela barba do motorista dava para saber quem era: meu ex marido! Ora, que surpresa!

Naquele tempo não havia comunicação tão fácil e, mesmo que houvesse, acho que ele não telefonaria por medo de ouvir um não. Preferiu dirigir os longos dois mil quilômetros de estradas confusas e chegar de surpresa. Por nem um segundo achei aquilo um estorvo. Nosso casamento não vingara, mas éramos ótimos amigos e amantes, quando convinha, é claro. Meus namorados se escandalizaram. Mas nem por isso desistiram. Depois que o ex marido se foi, eles voltaram. No entanto, me parecia então que, de todos, o ex ainda era mais.

Tinha vivido tempos maravilhosos com ele.

Ele era um homem lindo, da cintura para cima.

Eu tinha 18 anos quando o conheci.

O contexto das burradas: alguns anos antes...

Aos 17, perdera o meu paraíso, a nossa casa maravilhosa da Antônio das Chagas. Aquela casa, depois que meu pai vendera seu laboratório cinematográfico, virara uma espécie de “clubinho” (3)para os adolescentes do Alberto Conte (a melhor escola estadual da época, onde conseguir entrar, por exames de admissão, era uma glória) e do nosso Clube de Campo do Castelo, na represa do Guarapiranga, onde meu pai ensinara, pelo puro prazer de ensinar, centenas de jovens e adultos a arte do esqui aquático em nossa lancha Bebel. Meu pai vendeu a casa em 1968, a prazo, 36 meses, sem correção porque não existia isso, então. No ano seguinte, a inflação disparou no Brasil e, um ano depois, a prestação mensal que ele recebia pela venda da casa dava para comprar um sorvete.

Quando percebemos a dimensão da burrada, bastava não assinar o contrato de venda e aceitar a oferta, à vista, do segundo comprador. Mas o Velho Vasco era um homem de palavra. Empenhara sua palavra no mau negócio e, por isso, assinou o contrato.

Escondida na Bahia, no meio das estrelas.

Meu irmão Alvan havia se casado no Rio de Janeiro, onde trabalhava, na nova rede de TV que fazia sucesso no Brasil, a Globo. O Boni (José Bonifácio de Oliveira Sobrinho) o escalou para ir instalar a TV Vila Rica, afiliada da Rede Globo, em Belo Horizonte e, agora, estava prestes a manda-lo para a Bahia, onde a TV Aratu, recém inaugurada, se afiliaria também à Globo. Não era segredo para ninguém, e muito menos para o meu irmão, a minha posição política, basicamente contra a ditadura (e alguém poderia, em sã consciência, ser a favor?) e a da maioria dos meus amigos, alguns seriamente envolvidos na militância de grupos clandestinos. Por isso, se aproveitando da minha decepção por perder a preciosa casa, Alvan me convenceu que seria melhor eu ir para a Bahia com ele. Fui. Vivi entre os artistas “do sul” que iam gravar programas na TV (não havia canais de satélite, nem programação nacional, o pouco que ia ao ar em rede nacional usava um único canal da Embratel e, por isso, era preciso produzir programação local). A TV Aratu reservara uma enorme mansão em Amaralina, um antigo casarão, repleto de quartos, onde hospedava seu “staff”, vindo todo do sul e sudeste, e os artistas que se apresentariam na TV e logo partiriam de volta aos seus estados de origem. Não havia hotéis 5 estrelas. Nem DDD. Salvador era maravilhosa, mas absolutamente provinciana. Fiquei lá uns 4 meses. Parecia um pouco a minha velha casa, quando estavam filmando “Radio Patrulha” (4) e os artistas viviam por lá: Tarcisio e Gloria, Anik, Antunes Filho, Fulvio Stefanini... Eu estava acostumada a conviver com gente famosa e não havia esse culto à “celebridade”. Pela casa da TV Aratu passaram inúmeros artistas conhecidos, inclusive Elis, que foi gravar na TV um especial. E havia a comida da Dr. Arminda, uma daquelas “mamas” baianas com um tempero de fazer inveja a muito chef.

Triste, virei Nem-Nem

Quando voltei, doze quilos mais gorda, meus pais me pegaram no aeroporto e, antes de ir para casa, me levaram para conhecer a nova e maravilhosa avenida, que fora inaugurada na minha ausência, a 23 de maio.

Agora eles moravam numa casa boa, grande, espaçosa, com jardim, mas alugada. Para mim, aquilo parecia uma enorme humilhação, uma descida na escala social que eles não mereciam, após ter construído, com muito trabalho, uma vida de grande prosperidade.

Virei uma “nem nem” (sempre fui precursora... rsrsrs). Nem estudava, nem trabalhava. Ficava trancada no meu quarto, que tinha uma linda vista para um vale muito verde que, muito mais tarde, seria a avenida Vicente Rao, ouvindo música e estudando mitologia grega.

Foi assim por uns dois meses até que a minha prima Beth me arrastou para uma “domingueira” no clube Banespa. Talvez tenha havido um dedo da minha mãe nessa história. Mas o fato é que me produzi e lá fui eu para o tal bailinho, de música ao vivo, no clube que não era o meu. No redemoinho de falta de dinheiro que atingira meus pais fora preciso vender o barco e depois o título do clube Castelo.

O Príncipe e a salvação da lavoura

Até que a tal domingueira me animou um pouco. Naquele tempo – era 1969 – ninguém nem sonhava com antidepressivos e depressão era apenas um estado de espírito, não uma doença, como hoje se sabe que, muitas vezes, ela é de fato. Já estava quase na hora de ir embora quando nos sentamos no bar do salão para uma cerveja de saideira. Havia um rapaz bonito, com um cabelo (os homens usavam cabelo comprido, pelos ombros) muito bem tratado, barba muito bem aparada, talvez para esconder a pele um tanto marcada pela catapora (devia ser, quando criança, indisciplinado, rebelde, a mãe mandar não coçar as feridinhas, mas ele coçara) tomando um uísque, sentado na lateral do balcão e puxou papo comigo. Começamos a conversar, animadamente. Gostei dele. O conjunto (como se chamavam naquele tempo as bandas) começou a tocar um sucesso dos Bee Gees “I Started a Joke” e ele perguntou se eu queria dançar. Quando se levantou, eu quase caí, de susto. Ele tinha paralisia infantil e usava aparelho em uma das pernas, enormes botas ortopédicas, uma mais alta do que a outra. Mas a roupa era perfeita. Uma túnica de seda, à moda Beatles Sgte. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, jeans legítimos Lee. Até conseguia dançar, sem grandes rodopios é claro, mas com ritmo. Perguntou se podia me levar pra casa. (Meu Deus, ele dirige? Ou terá chofer?). Ele tinha um Mercedes 1964, adaptado. Explicou que o pai importara o carro, sem impostos, e por concessão especial (as importações eram proibidas na ditadura militar e isso causara os problemas financeiros da minha família, pois o laboratório do meu pai só funcionava com matéria prima importada) por causa do defeito físico dele. Mas disse ainda que gostava mesmo era de dirigir um fuskão envenenado, com rodas de tala larga e volante esportivo, porque sabia mudar marchas “no tempo”, ouvindo a rotação do motor e sem usar o pedal da embreagem. Realmente, ele não era de se entregar às dificuldades. Gostei.

Mas, de fato, gostei mais ainda do que ele podia me proporcionar.

As praias e os bares da vida

Apesar da paralisia, ele adorava uma praia e viajamos bastante, para várias praias da moda, por esse enorme litoral do Brasil. Mas a vida noturna era o mais fascinante e um grande consolo para a falta de liberdade de expressão que vivíamos na ditadura militar. Nos bares da vida – como diria o Milton Nascimento – rolavam grandes papos e muita música com letras de duplo sentido que os bobões dos dedos-duros do regime militar não conseguiam compreender. Saíamos quase todas as noites para as famosas casas noturnas de MPB, Jogral, Menestrel e, depois, Balacobaco. Eram casas pequenas, para 60 a 90 pessoas. Música ao vivo. No Balaco, nos sentávamos com os proprietários da casa: Denner, o costureiro, e Araca, a Aracy de Almeida, cantora predileta de Noel Rosa, que, por alguma razão, se encantara com o Marco.

Viva Zapata!

O Jogral era a casa mais conhecida, na esquina oposta ao famoso Gigetto, restaurante dos artistas. Meu irmão Alvan gostava de contar um caso do Gigetto. Muita gente ia lá para ver as “celebridades”(não era esse o termo usado na época), outros eram aspirantes a atores e diretores de teatro ou TV e ansiavam por uma oportunidade de aparecer diante dos veteranos. Então a turma de todos os dias tinha uma pegadinha pra eles. Quando percebiam que havia um tipo desses no restaurante, um artista perguntava para um outro, numa mesa mais distante, falando bem alto: -- O fulano! Como é mesmo o nome daquele filme em que o Marlon Brando trabalhou de bigode, fazendo um mexicano? E o cara respondia: -- Ah... eu sei... mas não me lembro... Sempre tinha um espertinho querendo aparecer que gritava: “Viva Zapata”. Então todos se levantavam, de copo na mão e gritavam juntos: “Viva!”

Viver era à noite

Aprendi a amar a vida noturna de São Paulo, que era completamente diferente da de hoje. E, com a convivência e o sexo muito bem feito (Marco era realmente muito bom de cama) um dia percebi que estava apaixonada mesmo por ele. Por isso tratei de convencê-lo de que tínhamos que fazer faculdade, nós dois. Todas as manhãs ele passava lá em casa e nós vínhamos pro prédio da Fundação Casper Líbero fazer Cursinho Objetivo. Jamais eu poderia imaginar que, uma década depois, viria morar no prédio ao lado... Também fizemos exames de madureza (depois supletivo) já que ambos havíamos fugido da escola, no segundo grau. Em 1970, entrei na Escola Superior de Cinema do Colégio São Luiz, também aqui na Paulista. Meu pai comprou um carro novo, zero, um TL, e me deu um Gordini verde. Era com o Gordini que eu vinha pra escola, todas as noites e esticava depois no Riviera, quase sempre depois de ver um filme no Belas Artes ou no Conjunto Nacional. O Marco? Bom, a gente ainda saía no fim de semana ou viajava nos feriados prolongados, mas eu fiquei seriamente interessada em um dos meus colegas da Escola e também viajava com ele.

Do bando de amigos que frequentava o “clubinho” da nossa velha casa da Antonio das Chagas (salinha de som, salão de cinema, etc **) poucos restavam. Como diz a canção, “nobody knows you when you’re down and out”... Entre eles, Tom (5), o meu amigão ex seminarista, quase padre, ainda frequentava nossa casa e me punha por dentro de tudo o que acontecia nos movimentos estudantis. Ele estava cursando economia na USP, naquele tempo na Rua Maria Antônia, pertinho do Mackenzie, onde estudava a turma da direita. A USP era esquerda, claro. Também eu andara, no final dos 1960, pelo João Sebastião Bar e outros botecos que havia por ali, inclusive um onde Chico Buarque me encantou tocando “Pedro Pedreiro”.

Como casar sem querer

Ah... Nos anos 1970 eu trabalhava. Tinha voltado pro Jornal do Brooklin, onde eu começara em 1967, com 16 anos. Fazia fotografia e escrevia crônicas sobre cinema, para o jornal. Tinha um laboratório de foto na edícula de casa e fazia fotos para folhetos publicitários, restaurava fotos antigas de família e ganhava um bom dinheiro, que torrava em uísque e gasolina, dois combustíveis indispensáveis. Também se fumava maconha, de vez em quando. Uma maconha pura, muito diferente da de hoje. No máximo, misturada à bosta de vaca.

Mas, por um montão de circunstâncias, precipitadas pela mudança da família do Marco para Santos, nós nos casamos em 1973. Precisamente no dia 23 de fevereiro de 1973, na Igreja de Santo Ivo, em Moema. Demos uma festa na praia de Guaíba, no Guarujá, no dia seguinte, fez sol, ocupamos os quiosques, nós e nossos convidados. Depois, montamos uma escola de fotografia na Avenida Ana Costa e fazíamos também trabalhos fotográficos. Tivemos várias atividades bem sucedidas lá, e um retumbante fracasso que eu não vou contar porque dói até hoje lembrar... Em junho, eu peguei o meu carro e subi sozinha a serra, com todas as minhas roupas, discos, livros e quadros. Voltei pra casa dos meus pais. Odiei ser casada.

“Se me trazes o teu coração, vem, que a Bahia te espera” (Herivelto Martins)

Em julho peguei minha amiga Ilca e seu irmão Tony e fomos acampar no Jardim de Alá, na praia de Salvador. Foi uma aventura rodoviária, de fuska, pelas mal acabadas estradas brasileiras. Uma aventura que já contei aqui. (6) Em 1974 fui pra Bahia de vez, para trabalhar na maior agência de propaganda do nordeste, a GFM/Propeg. Primeiro me instalei num apartamento horrendo, onde, aos domingos, todas as TVs ficavam ligadas aos berros no Silvio Santos (para desespero do Boni e do Alvan (7)). Fiquei lá umas três semanas e me mudei pro sétimo andar de um prédio na Avenida Liberdade (ou seria Tiradentes, ou 7 de setembro?) Ah... isso mesmo, lembrei: Avenida Sete. Sétimo andar para baixo da avenida, com direito à sacada que dava para a praia da Baía de Todos os Santos. O prédio era grudado no morro, entrava-se pela avenida, tanto podia ir pra cima quanto para baixo. No sétimo, baixo, se estava em plena praia. Era muito louco e muito lindo. Eu morava numa suíte de um enorme apartamento cuja dona alugava aqueles quartos para jovens. Meu quarto era bem grande tinha varanda e dava para a praia, na verdade, para as pedras onde batia o mar. Eu podia pular a muretinha do terraço do meu quarto e ir nadar. Era bom. Mas eu saí em busca de uma casa só pra mim. Ninguém queria alugar nada pra uma mulher jovem e sozinha. Eu ganhava muito bem (afinal, era irmã da Globo, no país do QI) mas ninguém me alugava nada. Até que encontrei aquela casa em frente ao mar da Pituba. Propriedade de uma mulher. Chamada Wanda, como a minha mãe. Eu disse a ela: “Não se preocupe, eu não vou fazer da sua casa um bordel” – e ela me alugou. Arrumei uma empregada maravilhosa, Rosália. Logo depois veio a Maria, pra morar comigo e dividir as despesas. Na Bahia, convivi com pessoas incríveis, como João Ubaldo Ribeiro, Ana Montenegro, Domingos Leonelli, Nilda Spencer e muitos outros intelectuais. Quando voltei pra São Paulo fui trabalhar com o Zaé Jr. Mas isso é uma outra história que fica pra uma outra vez.

Separação pra lá de amigável

Quanto ao Marco, continuamos nos vendo de vez em quando e, no dia do nosso desquite, o juiz quis falar comigo em particular:

-- Você não precisa renunciar à pensão. Alguém está pressionando você para isso?

-- Não, é uma decisão minha. Sou jovem e posso muito bem me sustentar.

No elevador, Marco e eu ríamos de alguma coisa que comentávamos e o advogado, do escritório do meu primo Sergio Marques, disse: -- Por que vocês vão se separar? Parecem gostar tanto um do outro.

E gostávamos mesmo.

Em 1983, logo depois que conheci o grande amor da minha vida (o Mauro Caetano) o Marco apareceu lá em casa. Seria a última vez que nos veríamos. Já não nos encontrávamos havia bastante tempo, ele estava morando em Campinas, tinha se casado novamente e estava todo alegre porque tinha uma filha, um neném. Fiquei feliz.

Lágrimas inesperadas

No final dos anos 1990, Caetano precisou de uma certidão onde constasse o meu desquite, acho que para renovar passaporte, sei lá, alguma coisa burocrática. Mandou o boy do escritório ir ao cartório (já existia Internet mas acho que os cartórios ainda não sabiam disso). Me ligou, quando a certidão chegou:

-- Bel, o seu ex marido morreu.

E eu desatei a chorar no telefone.

Vai entender!

Na certidão consta apenas: “o contraente faleceu em Campinas” – não diz quando, de que, nem como. Mas ele vivia dirigindo bêbado, bebia muito, dirigia muito bem, fez até escolinha de pilotagem em Interlagos, com o Pedro Vitor Delamare, mas quando bebia era desastre na certa: em 1970 ele destruiu 13 carros, mais de um por mês. Os pais o perdoavam, compravam um novo, sentiam-se culpados por não o terem vacinado, contra paralisia infantil, quando ele era criança... Uma vez a minha sogra me disse: “o carro é a muleta dele”. Talvez tenha sido de acidente, ou cirrose. Da última vez em que o vi, ele dissera que uma pancreatite fizera com que ele parasse de beber. Mistério. Mas vivemos uma bela história. Não tão bela quanto a que eu vivo com o Caetano há três décadas, mas bela.

Esse ano, 2015, vamos completar, Caetano e eu, 32 anos juntos. E eu tinha 32 anos quando nos conhecemos. Metade da vida. Pra quem dizia, como eu e aquela velha música, “casamento não é papo pra mim”, uma grata surpresa.

páginas de Memória, sobre assuntos citados nesse texto(clique nas palavras grifadas)

(1) Rosália e a Justiça Social

(2) Meu pai, pioneiro do cinema - Os Filmes do Velho Vasco

(3) Sala de projeção

(4) Filme para TV , Rádio Patrulha

(5)Tom, o meu amigão ex-seminarista - Os Irmãos que a Vida me deu

(6) minha amiga Ilca e seu irmão Tony - Viagem à Bahia em Tempos de Ditadura

(7) Alvan - Alvan, o Mestre

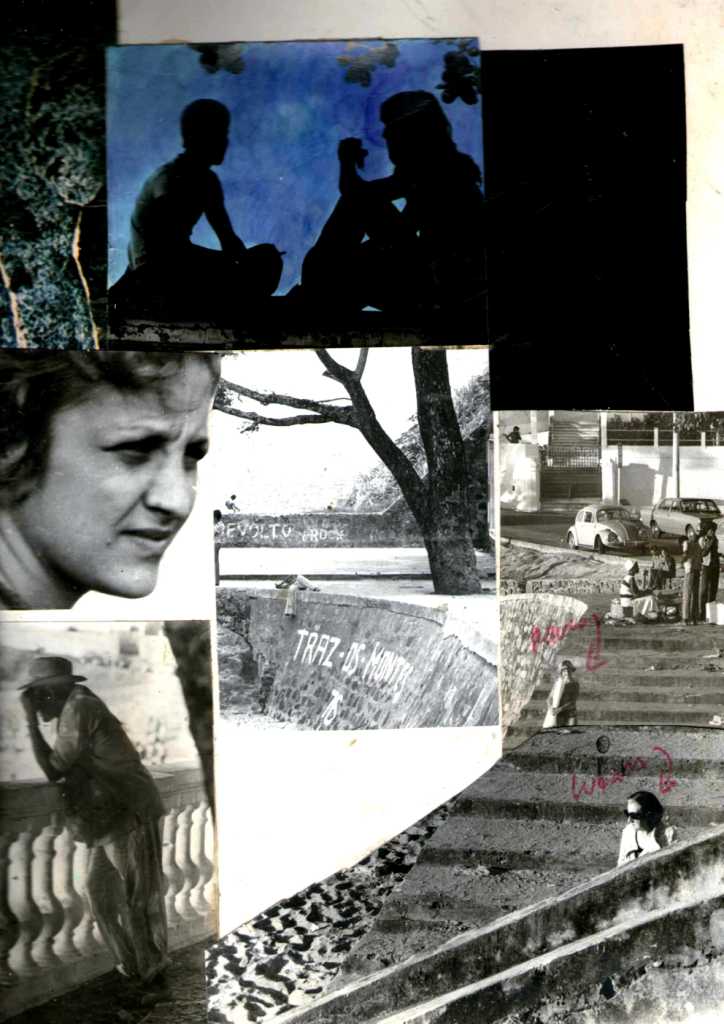

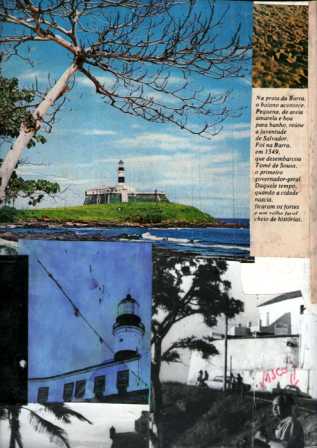

fotos e colagens que fiz naquela época.